Le développement du droit a pour but d’empêcher les injustices qui résultent notamment d’une obédience aveugle à la loi du plus fort, ce qui survient en l’absence de droit. Malheureusement, le droit est parfois détourné de cet objectif. C’est le cas des sociétés patriarcales, qui institutionnalisent le droit du plus fort (le propriétaire de sexe mâle) sur les plus faibles (les femmes, les enfants, les esclaves). Cet état d’esprit est aussi celui qui gouverne notre rapport parasite à la nature.

On a coutume de dire que la loi de la nature est la loi du plus fort (« la loi de la jungle »).

Pourtant, les cellules qui composent la vie sont des bulles fragiles qui, par la complexité des échanges au sein de leur membrane, parviennent à se maintenir dans l’adversité. En s’entraidant, elles ont appris à survivre et à créer des structures complexes, capables de se reproduire et de s’adapter dans un environnement perpétuellement changeant et parfois dangereux.

L’humanité elle-même a pris le contrôle de son environnement en tant qu’animal faible, mais intelligent, en s’entre-aidant. Le bébé humain est probablement la créature la plus vulnérable qui soit, à la fois très sensible et incapable de faire quoi que ce soit par elle-même. La mère humaine est plus vulnérable que son mâle, alors que son importance, dans la genèse de l’être humain, est immense.

S’agit-il d’anomalies ?

Avons-nous bien compris ce que nous croyons être les lois de la nature ?

Peut-être essaie t’elle d’enseigner, à sa manière, la compassion, la tendresse et l’entre-aide, à l’espèce la plus intelligente et la plus autonome qu’elle ait engendré ?

Quoi qu’il en soit, nous vivons certainement selon les mauvais paradigmes, puisque nous sommes en train de dévorer notre propre matrice, la nature, afin de satisfaire notre besoin de confort individuel et immédiat.

Or, la loi du plus fort fait parti de nos paradigmes de vie. Les plus forts, parmi l’humanité, ce sont les hommes par rapport aux femmes, les plus nombreux par rapport aux plus isolés, les riches par rapport aux pauvres…

L’usage de la force est parfois nécessaire pour faire respecter la loi, mais cela ne devrait pas être le plus fort qui décide la loi. Or, même aujourd’hui en démocratie, c’est bien souvent le cas.

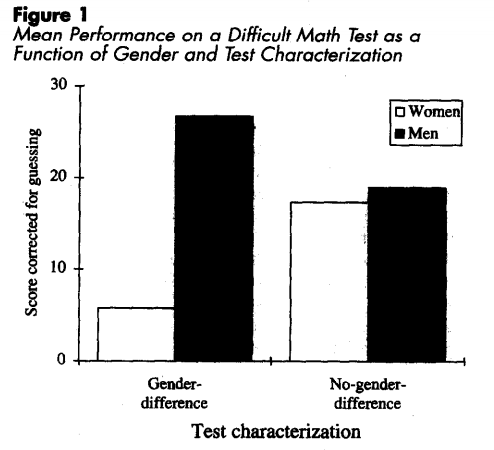

Le corollaire de la loi du plus fort est la soumission aveugle. En effet, à défaut d’être soi-même le plus fort, et c’est le cas de la majorité des gens, au moins dans certaines situations, mieux vaut être soumis aux plus forts afin de survivre. La plupart des gens favorise l’obédience au détriment de l’empathie et le sens moral, comme en témoigne l’expérience de Milgram (voir ci-dessous).

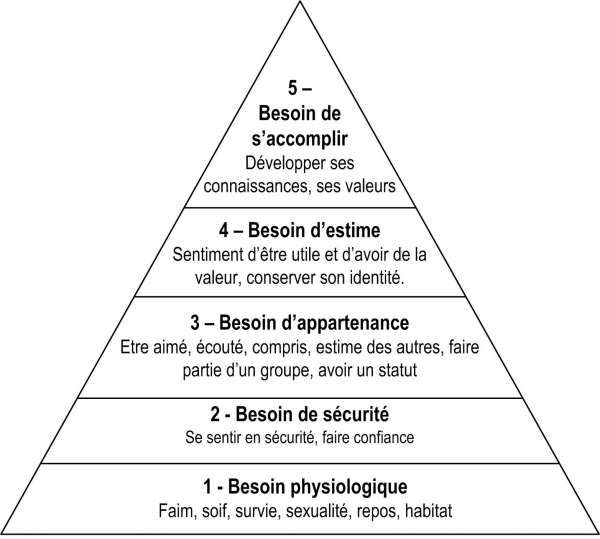

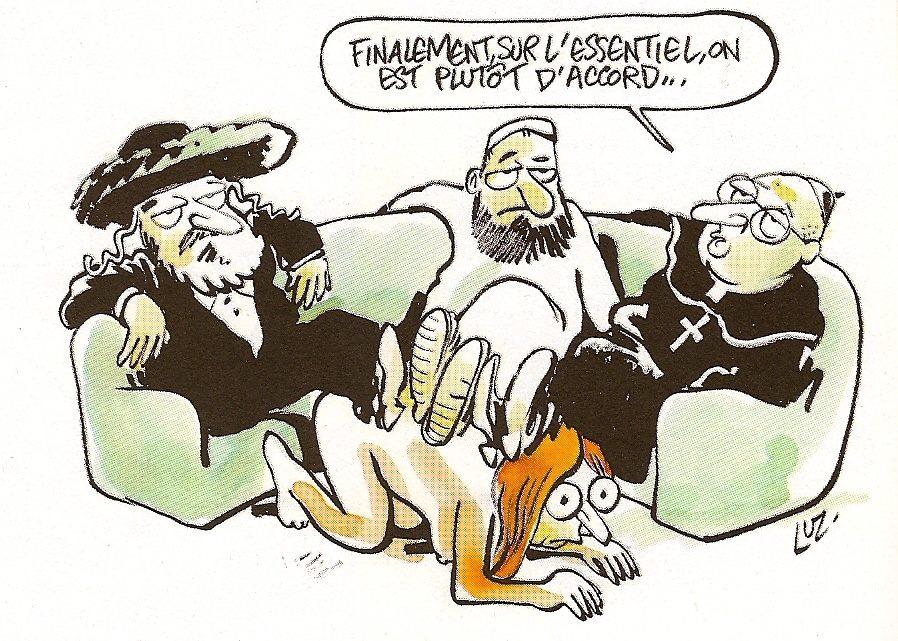

Les effets de la loi du plus fort et de la soumission aveugle sont multiples : usage de boucs émissaires, oppression des femmes, détournement de la religion au service du pillage et du patriarcat, absence de compassion dans les milieux professionnels et politiques, isolement des plus vulnérables (personnes âgées, handicapées, mères célibataires à revenu modeste…), violence, vision malsaine du sexe…

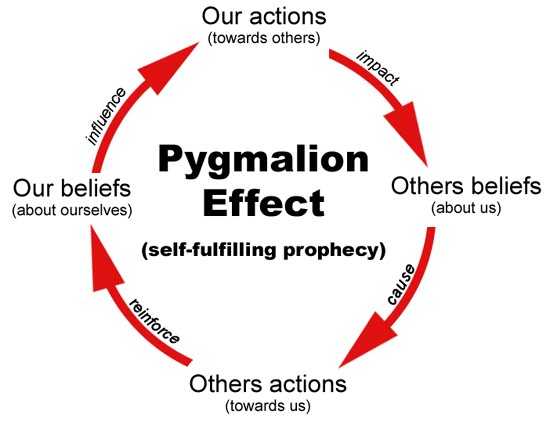

Malheureusement, ces effets contribuent eux-mêmes à maintenir la cause, car la peur qu’ils engendrent accentue la soumission aveugle, c’est un cercle vicieux.

Si l’on caractérise le niveau d’évolution d’une société comme sa capacité d’assurer la sécurité et le moyen de s’épanouir à tous, alors on voit bien que cette capacité est directement corrélée aux respects des plus vulnérables, notamment celui des mères de l’humanité, les femmes.

Dans chaque société, le degré d’émancipation des femmes est la mesure naturelle de l’émancipation générale

(Charles Fourier)

La révolution française n’a pas changé la condition du peuple, les révolutions communistes non plus, et encore moins la décolonisation et les divers « printemps arabes ».

Seules les révolutions féministes, qui ont été pourtant les moins sanglantes, ont su amener une évolution profonde et durable, un adoucissement des mœurs et une justice sociale probablement uniques dans l’histoire humaine telle que nous la connaissons. Cela est particulièrement flagrant si nous comparons la société occidentale d’aujourd’hui avec les sociétés les plus patriarcales, qu’elles soient riches comme l’Arabie Saoudite ou misérables comme la Somalie. Car l’oppression des femmes est la forme la plus primitive de la loi du plus fort. La femme est le bouc émissaire final de toutes les formes d’oppression.

L’homme le plus opprimé peut opprimer un être, qui est sa femme. Elle est le prolétaire du prolétaire

(Flora Tristan)

Remettre en question l’oppression des femmes permet donc d’ébranler toutes les autres formes d’oppression. C’est pour cela qu’une analyse du modèle patriarcal mérite une attention particulière.

Le patriarcat

Le modèle familial

Le patriarcat est un modèle familial qui donne tout pouvoir au père. Il décide au nom de la famille, il a toute autorité sur son épouse et ses enfants. Sa femme est sa propriété, donc ce qu’elle produit aussi, y compris les enfants.

la femme est notre propriété, nous ne sommes pas la sienne ; car elle nous donne des enfants, et l’homme ne lui en donne pas. Elle est donc sa propriété comme l’arbre à fruit est celle du jardinier.

(Napoléon, Mémorial de Sainte-Hélène, chap. 12)

Pour assurer le pouvoir du père, les sociétés les plus durement patriarcales vont jusqu’à assujettir toutes les possibilités des femmes à la permission du père puis du mari (droit de travailler, d’avoir un compte en banque, de voyager…). Quelques fois elles leur interdisent simplement toute liberté.

C’est un renversement total de l’objectif initial du droit, puisque celui-ci est censé servir la justice, notamment protéger les plus faibles des exactions des plus forts.

Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.

(Henri Lacordaire)

Ce modèle familial est directement issu de la loi du plus fort, qu’il contribue à maintenir. Ce modèle va jusqu’à contredire la nature elle-même, puisqu’il établit un système de filiation par le mâle, alors que le cordon ombilical lie l’enfant à sa mère.

Le système patriarcal oblige la femme à séduire l’homme pour survivre, alors que dans la nature, c’est le mâle qui est voué à séduire la femelle. Il force la femme à la disponibilité sexuelle pour assurer la sécurité de ses enfants, puisque le mariage est destiné à lier sexuellement une femme à un homme.

C’est aussi un modèle familial qui altère la solidarité entre femmes, puisque les femmes ne survivent que par leur mari, et craignent donc qu’une autre femme le séduise.

Les religions

La religion des cultures patriarcales est à l’image de ce modèle familial : Dieu / Allah / Yavhé / Brahma, est un créateur du monde tout puissant, maître de toutes les destinées, et qui attend de ses fidèles une parfaite obédience, celle-ci étant assimilée à de la pureté morale. Le rapport de l’humanité à Dieu est à l’image du rapport de la femme à l’homme, car l’humanité est engendrée par la femme, elle est la Terre primordiale de l’enfant.

Les principes qui gouvernent les religions Abrahamiques sont tout autant contre nature. Elles écrivent que la femme est née d’une côte de l’homme, alors que la nature nous dit que tout homme naît du ventre d’une femme. On s’adresse à Dieu au masculin, alors que la nature nous dit que celle qui donne la vie est femelle. Les faits nous montrent que les crimes, les viols, les tortures, les destructions, sont commis en majorité par des hommes, mais c’est à une femme, Eve, à qui la Bible et la Torah font porter le poids de tous les péchés du monde. Les lois de Manu de l’hindouisme brahmanique, et l’Islam, prétendent que l’homme apporte la « semence » qui donnera un enfant

La femme est considérée par la loi comme le champ, et l’homme comme la semence

(loi de Manu, livre 9, paragraphe 33)

Pourtant, la semence végétale est un ovule dont le génome s’est uni à celui d’un gamète mâle, tout comme la première cellule de l’enfant.

La nature nous enseigne que la vie naît de la femelle, qui se trouve être plus vulnérable que le mâle, dans notre espèce. Peut-être cela n’est-il pas arrivé par hasard, peut-être la nature essaie t’elle de nous apprendre la compassion ?

La nature n’écrit pas sa Bible avec des mots, elle l’écrit avec des gènes. La sagesse de la nature est le résultat de millions d’années d’essais et d’erreurs, bien avant que son enfant humain n’écrive son premier symbole.

L’éducation

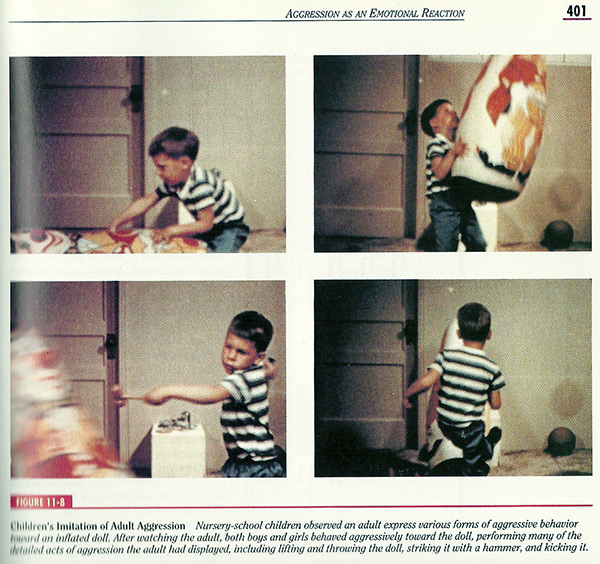

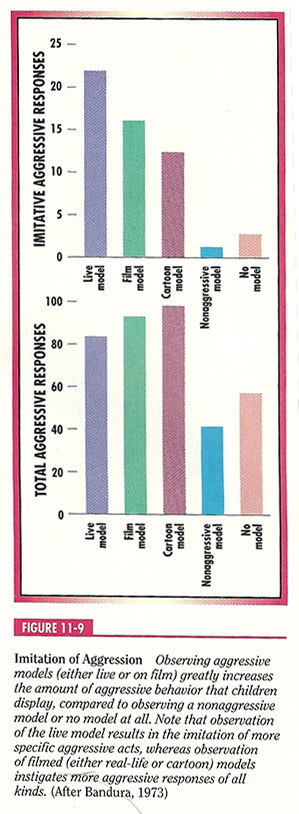

La manière d’éduquer les enfants suivant le modèle propre à son sexe, est directement issu du modèle patriarcal. Elle ne se fait pas en considération du bien être de l’enfant, mais simplement en conformité, en « soumission » à un modèle aux effets pervers.

Les jouets forment les fillettes à la séduction et aux activités domestiques. L’image de la femme qui leur sert de modèle identitaire, est créée par les proxénètes qui gouvernent les médias. Les fillettes apprennent tôt à se voir comme objet et non comme sujet, comme assistante et non comme créatrice.

Les jouets enseignent aux garçons à faire la guerre, à construire, à jouer en équipe. Le petit garçon apprend que sa vulnérabilité est sujette au mépris, ce qui affecte sa capacité à ressentir de l’empathie. C’est la conscience de notre vulnérabilité nous tourne vers les autres et nous enseigne la solidarité et l’empathie.

L’homme apprend un faux courage dans le mensonge, car se croire invulnérable est un mensonge.

Parfois il se croit vraiment supérieur, car il a construit son image de soi ainsi, et vit très mal le fait d’être déchu de son trône. Le patriarcat a tout pour séduire un homme qui ne sait pas s’élever autrement. Dans une société toute patriarcale, même le plus incapable des hommes peut se sentir comme un roi au milieu des femmes.

Il apprend que le sexe est un acte de conquête du mâle sur la femelle, le mâle qui asservit, salit et humilie la femelle, alors que la nature nous montre que la vie émerge du sexe de la femme.

Des chefs militaires disent parfois à leurs soldats, pour en faire des machines de mort : « vous devez tuer la femme en vous ».

Les faibles sont méprisés, détestés. Ce sont des boucs émissaires. Les hommes font donc la guerre dans le mépris de leur vulnérabilité, pour ne pas être des femmes, alors qu’ils devraient se battre pour la mère et l’enfant. Comment s’étonner alors que ces « guerriers » deviennent les pillards et les violeurs des populations conquises ?

Le rapport à la nature

Les dommages que l’humanité cause à la nature sont désormais notoires : empoisonnement des nappes phréatiques, des rivières et des océans, stérilisation des sols, extinction des espèces et des forêts, bouleversements climatiques, accumulation de déchets radioactifs à durée de vie multi-millénaire…

La nature est asservie, prostituée, dévorée… L’humanité use et abuse de Mère Nature comme elle le fait de sa mère, la femme. L’une ou l’autre de ces formes d’exploitation découlent du même état d’esprit malsain, qui a conduit l’homme à trôner un Dieu à son image, au point d’oublier que celle qui mérite notre vénération est celle qui nous a réellement tous enfanté-e-s: la nature.

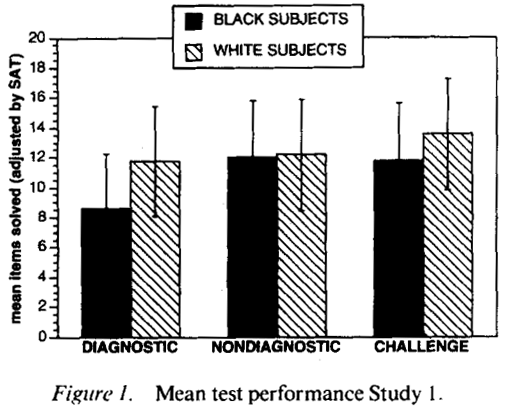

L’expérience de Milgram

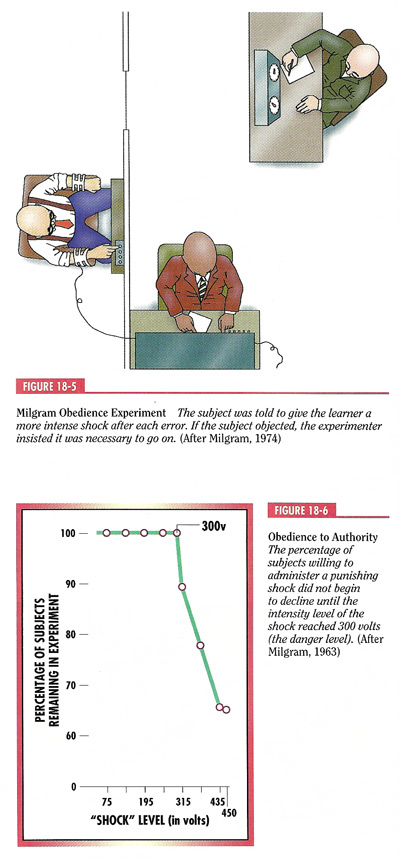

La question de l’obédience à l’autorité fût l’objet d’une expérience de Milgram en 1963, selon le protocole suivant : des sujets, sans passé judiciaire ni psychiatrique, reçoivent pour instruction de délivrer des chocs électriques à une personne dès qu’elle échoue à répéter correctement une liste de mots. Ils voient au début la personne se faire attacher au fauteuil et placer des électrodes, puis ils vont dans une pièce séparée où se trouvent l’appareil délivrant les chocs. L’intensité des chocs doit aller croissant, jusqu’à des grades décrits comme dangereux.

En réalité, la personne recevant les chocs électriques est un comédien, mais les sujets ne le savent pas. Il exprime sa douleurs par des cris et des coups sur le murs.

Peut-être pourrions-nous nous attendre à ce qu’un certain nombre de sujets refuse de délivrer les chocs ? En fait, tous ont obéit à l’instructeur, et une majorité (65%) sont allés jusqu’à l’intensité maximale. Certains se sont plaint à l’instructeur en cours de processus, mais lorsque celui-ci insistait pour qu’il délivre les chocs, ils se sont exécutés.

En variant les conditions expérimentales, Milgram note que l’obédience est moindre lorsque les sujets voient la victime, ou lorsqu’il y a désaccord entre instructeurs quant à la poursuite de l’expérience.

Conclusion

Terminons ce chapitre par le discours passionné de Jackson Katz sur Ted.

Il souligne que le même système qui conduit des hommes à opprimer des femmes est également celui qui conduit des hommes à opprimer d’autres hommes. Il appelle les hommes à utiliser leur « culture de pairs » pour faire perdre leur statut aux hommes violents. Il invite les dirigeants à lutter sérieusement contre les violences faites aux femmes, non pas comme un signe de « sensibilité », mais comme le moyen de leadership le plus courageux, intelligent et efficace.