Nous avons questionné le modèle patriarcal, bâti sur la brutale loi du plus fort. Quelles pourraient être les alternatives à ce modèles ?

Dans “L’apprentissage coactif“, nous avons évoqué différents styles de leadership et des moyens d’améliorer l’empathie.

Je propose ici quelques réflexions sur la manière dont les êtres humains s’unissent de façon plus intime, dans le couple, le sexe et la famille.

Le couple

L’amour est une source de force et de joie de vivre, il peut amener à développer des qualités et des compétences laissées en sommeil, et la pensée d’être dans les bras de la personne aimée nous plonge dans un bonheur absolu.

Nous sommes naturellement portés les uns vers les autres, nous avons besoin les uns des autres. Un bébé ne survit pas sans l’attachement des siens.

Une véritable connexion ne peut s’établir qu’entre personnes ayant pleinement conscience d’être égales, car alors seulement, nous pouvons estimer l’autre suffisamment pour compter sur son intelligence, éprouver une grande empathie et apprendre à le connaître en profondeur, au lieu de se fier à l’image stéréotypée que l’on a de son sexe.

Un contact authentique entre deux personnes demande de la patience et du courage.

Cela passe par la simple présence de l’autre, dans différentes circonstances. Petit à petit, nos sens caressent la personne que nous commençons à aimer. Nous nous baignons dans cette proximité. Elle demeure dans le rêve qu’elle nous laisse. Ce rêve baigne chacune de nos impressions et les colore. Nous vivons plus intensément.

Il n’existe qu’une seule réalité, celle qui est restituée par nos sens. Il n’existe qu’un seul autre être au monde qui vit dans une réalité similaire à la nôtre. Il s’agit d’un autre être humain. Lorsque nous regardons une autre personne, nous croyons apercevoir un avatar produit par notre esprit, un homme ou une femme, avec un visage, un corps, des vêtements. Mais ces avatars ne sont qu’une partie des multiples créations de notre être, qui est une conscience pure. La personne que nous contemplons a elle-même a des avatars devant les yeux, et elle soigne l’avatar qu’elle espère voir dans le regard de l’autre. Mais, en fait, elle est, tout comme nous, le monde entier se reflétant dans une conscience.

Ce qui fait l’essentiel des différences entre hommes et femmes, ou celles que nous nous imaginons, c’est le genre. Le genre sexuel est une de ces comédies d’adulte qu’on nous inculque de gré ou de force. Notre réalité est bien plus immense et elle n’a pas de sexe, ni d’âge, ni de couleur de peau, ni d’origine sociale, culturelle ou géographique, ni même d’espèce. Notre réalité est pure conscience.

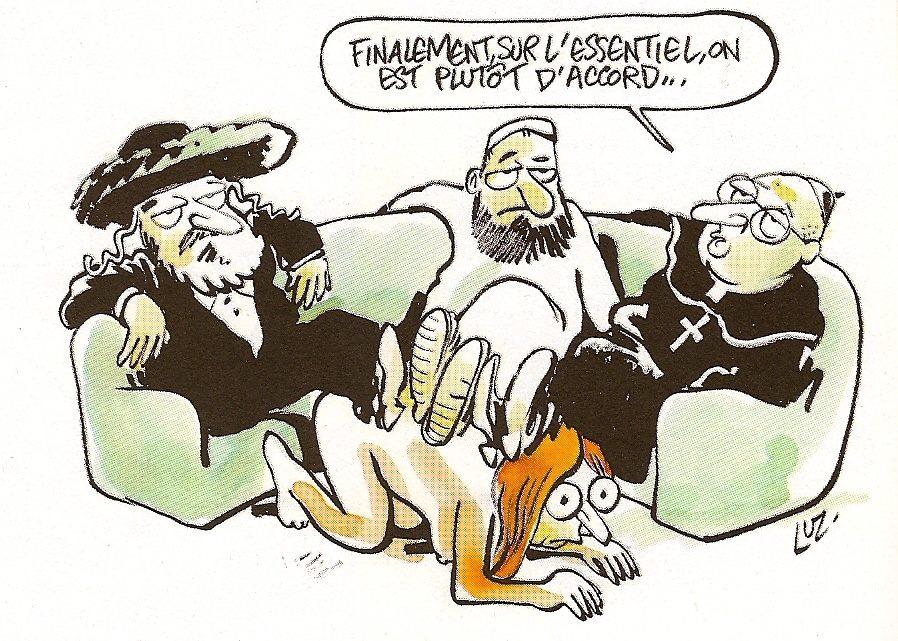

Le sexe

Le désir sexuel est flexible. Il est influencé par l’image de soi. L’image de soi est créée par interactions avec les autres et par les modèles qui s’offrent à nous, qui sont encore fortement imbibés de culture patriarcale.

Les femmes qui viennent d’un milieu qui voit le plaisir sexuel comme source de dégradation pour une femme, peuvent avoir des fantasmes particulièrement masochistes. Par crainte de ces élans pervers, certaines deviennent prudes et s’inhibent, ou au contraire, développe une sexualité où le plaisir trouverait sa source dans le fait de se faire salir et dominer.

Nos premières expériences sexuelles ont aussi une influence forte. Lorsqu’elles se produisent dans le mauvais contexte et entre de mauvaises mains, nos désirs peuvent s’orienter de façon perverse, y compris contre nous-mêmes.

Les premières images érotiques auxquelles on parvient à accéder en tant qu’adolescent-e, sont les magazines ou les sites pornographiques fait par et pour un certain type d’hommes, où les femmes sont systématiquement objéïfiées, soumises au plaisir masculin, simulant leur plaisir par des cris, ou ressentant de la douleur.

Ces images, sans forcément être imitées, peuvent causer du plaisir aussi aux femmes, et le plaisir peut se fixer sur ce genre de choses. C’est qu’il y a une cohérence entre ces images et l’image de la femme en général, ce n’est qu’une différence de degrés. Ce n’est pas le seul domaine dans lequel nous absorbons des désirs qui ne sont pas les nôtres à l’origine, et qui font de nous des consommateurs effrénés et sans éthique.

Le sexe prend sa source dans des instincts qui ne se soucient pas de morale. Les jeunes filles ne le savent pas assez, et du coup, peut-être que certaines en perdent de l’amour-propre.

La musique de nos sentiments est influencée par l’image de soi et des autres, et le sexe est le tempo de cette musique. C’est une force d’adaptation que la nature nous a donnée.

Si la mélodie change, le sexe change aussi, autrement dit si l’on est tentée par un plaisir qui nous salit ou salit l’autre, on peut choisir de changer l’image de soi et de son partenaire pour changer de fantasmes. On peut aussi choisir d’assumer ses fantasmes, ou même de les vivre, mais le risque existe de blesser l’autre, soit notre partenaire, soit les futur-e-s partenaires de notre partenaire à qui nous aurons transmis cette vision du sexe.

De plus, les hommes se sentent en position de mener la danse, insistent parfois pour obtenir ce qu’ils veulent, et les femmes acceptent puis se sentent sales après, honteuses d’avoir accepté ce qu’elle n’aurait pas dû accepter.

Lorsque l’homme est plus fort et que la femme est nue devant lui, il est intimidant, même si elle ne le montre pas. Par ailleurs, les femmes sont plus ou moins anesthésiées au cours de l’acte sexuel, de sorte que ce n’est qu’après qu’elles se rendent compte qu’elles ont laissé leur partenaire faire ce qu’elles ne voulaient pas vraiment.

Se laisser faire dans l’acte sexuel, pour une femme, est une réaction instinctive, archaïque. C’est la meilleure défense quand l’autre est plus fort. C’est comme cela que, pendant des milliers d’années, les femmes ont sauvé leur peau. On sait que si on attaque, on prend le risque de se faire démolir, en plus de se faire violer.

C’est pourquoi, la seule façon pour un homme de s’assurer que sa partenaire n’est pas en train de le laisser faire quelque chose qu’elle va regretter, c’est de se mettre à sa disposition à elle. Un homme respectueux et sûr de lui ne devrait pas avoir de problème avec ça.

La famille

En parlant de la loi du plus fort, nous avons questionné le modèle familial patriarcal. Mais quelles pourraient être les alternatives à ce modèle ?

Faudrait-il passer à un modèle plus naturel, avec une filiation, un héritage et une habitation, centrés sur la mère ?

Cela apporterait certainement une amélioration du sort des femmes en comparaison avec le modèle patriarcal. Dans les quelques sociétés qui vivent encore aujourd’hui selon ce modèle, par exemple les Mosuo (ou “Na”) de Chine ou les Khasi d’Inde, les femmes sont respectées, l’entre-aide entre les gens est forte, et les crimes et délits sont rares. Leur caractère pacifique révèle que c’est bien le statut de la femme qui est au cœur de la violence d’une société.

Les Mosuo offrent un schéma familial particulièrement intéressant car il n’y a pas de mariage. Les relations amoureuses sont libres. La famille est constituée des frères et sœurs de même mère. Toutes les générations vivent ensemble dans une grande maison, et chacun aide. Les parents nourriciers des enfants sont tous les adultes de la famille, les frères et sœurs de la mère ainsi que ses parents, oncles et tantes maternel-le-s encore en vie. Cela offre une grande sécurité à l’enfant, car celle-ci ne dépend pas d’un lien amoureux entre les parents génétiques. Le père génétique de l’enfant aide les enfants de ses propres sœurs. Ce schéma n’est pas strict, car il arrive que des hommes aident une compagne dont le soutien familial est plus réduit, ou offrent des cadeaux à leurs enfants génétiques.

Bien que ces sociétés offrent de nouvelles perspectives, elles n’offrent pas toujours le niveau de liberté auquel un être humain est en droit d’aspirer. Le rôle de la femme est valorisé en tant que personne attachée à la maison et à la famille. Il peut lui être difficile de se détacher de ces responsabilités pour accomplir des études longues, voyager, faire de la recherche, créer, ou accomplir d’autres projets.

Non seulement le partage des tâches a l’avantage d’offrir à l’adulte une expérience de vie plus variée, mais cette diversité est bénéfique à l’enfant. L’adulte apprend au contact des autres. La femme au foyer est bien souvent isolée, confinée à des tâches intellectuellement peu enrichissantes et à la passivité devant la télévision. Par le contact avec d’autres et l’apprentissage de nouvelles activités, elle enrichit ses expériences, devient moins naïve, approfondit ses capacités empathiques, accroît ses capacités cognitives, et devient plus habile et plus forte dans l’éducation de l’enfant. Le père qui travaille acquière lui aussi des expériences qui peuvent être utiles à l’enfant. Inversement, l’expérience que développe l’homme ou la femme en tant que parent l’aide à être plus compréhensif, et donc plus efficace, dans le travail en équipe et le leadership, au niveau professionnel, associatif ou politique. Le cloisonnement traditionnel des rôles a finalement des effets aliénants aussi bien pour les adultes, hommes ou femmes, que pour l’enfant éduqué par ces mêmes adultes.

Peut-être qu’une répartition plus souple et plus équilibrée des tâches entre hommes et femmes, et une plus grande solidarité entre les gens en général, permettrait à tout à chacun d’avoir de la diversité et de la liberté, sans que cela affecte le souhait d’être en couple ou de faire des enfants ? Pour cela, avons-nous vraiment besoin de fonder une famille au sens traditionnel du terme, c’est à dire en unissant un homme et une femme selon les conditions du mariage ?

Le mariage est une institution conçue pour servir le modèle patriarcal : il s’agit de lier sexuellement une femme à un homme afin d’assurer la pureté de la filiation paternelle.

Dans le contexte contemporain du monde occidental qui refuse la contrainte sexuelle, cela se traduit par la volonté de concilier une relation établie sur la base d’un sentiment amoureux et un projet familial. Cela peut marcher dans certains cas, mais pas toujours. Par ailleurs, nous ne tombons pas amoureux(se) qu’une seule fois dans notre vie.

Des couples qui n’auraient pu tenir autrefois que par l’asservissement des femmes, se séparent. Les choix que nous possédons jettent aussi bon nombre d’entre nous dans l’isolement, ou dans une quête où l’amour se mêle au narcissisme et au consumérisme, ou encore, ironiquement, l’acceptation d’un retour à une structure patriarcale, la femme préférant prendre en charge les tâches domestiques et s’offrir au “devoir conjugal” (malgré la perte du désir), plutôt que quitter la sécurité matérielle offerte par le père.

Si nous avons du mal à trouver une personne qui soit à la fois un-e géniteur/génitrice, un-e amoureux/amoureuse, un-e ami-e, un-e cohabitant-e, un-e père/mère pour nos enfants, peut-être pouvons-nous envisager que différentes personnes remplissent une ou plusieurs de ces fonctions, pas nécessairement les mêmes à différents moments de la vie car chacun change, ou renoncer à certaines de ces fonctions (certaines personnes peuvent être plus heureuses en vivant seules ou sans enfant).

Peut-être qu’au lieu d’avoir un contrat de mariage englobant à la fois la solidarité mutuelle, le devoir parental et la fidélité sexuelle, nous devrions avoir un contrat de solidarité mutuel, avec ou sans cohabitation, et un contrat de responsabilité parental partagé, dans lequel l’enfant n’hérite pas systématiquement du nom du père, et aucun des contrats n’aurait de clause sexuelle. Par conséquent, deux personnes, y compris des membres d’une même famille, par exemple un frère et une sœur, ou deux ami-e-s, pourraient conclure un contrat de responsabilité parental ou de solidarité mutuelle, ou les deux.

Peut-être n’avons-nous pas besoin de contrats, mais d’apprendre à travailler ensemble et à développer plus d’empathie et de solidarité entre les gens. Peut-être devrions-nous reconstituer des tribus de gens solidaires les uns aux autres, sans nécessairement vivre à plein temps avec d’autres.

L’humanité a vécu pendant des milliers d’années sous forme tribale. Les mères n’étaient pas seules à élever leurs enfants, elles pouvaient compter sur leurs sœurs, leurs frères, et sur tout le clan (voir ci-dessous des extraits de “Les mères et les autres” par Sarah Blaffer Hrdy). Les hommes n’étaient pas seuls à assurer la sécurité de leur famille, tout le monde s’en chargeait. Cela n’allait certainement pas sans conflits ni injustice, mais personne n’était isolé dans sa misère.

Nous devrions apprendre à travailler ensemble pour le bien commun, et cet enseignement devrait faire partie des objectifs de l’école

Si les enfants apprenaient à se respecter et à s’aider les uns les autres dès leur plus jeune âge, il ne fait aucun doute que les adultes qu’ils deviendraient seraient en mesure de construire eux-mêmes le bon système de solidarité.

Lorsque le chacun pour soi domine, les femmes sont en position de faiblesse pour négocier le partage des tâches dans le couple. D’une part, elles disposent souvent d’un revenu moindre que leur compagnon. D’autre part, elles ont besoin d’être aidées lorsque leur corps est au service de l’enfantement. Les couples tombent donc facilement dans un mode de fonctionnement patriarcal, où la femme sacrifie sa carrière et prend sur elle la plupart des tâches domestiques, ce qui creuse encore l’écart de salaire entre les deux et accentue le pouvoir matériel de l’homme.

Les mère dont les revenus ne suffisent pas à nourrir une famille, ou qui souhaitent offrir plus de temps à leurs enfants, n’ont guère d’autre choix que la dépendance à un homme. Les allocations familiales sont généralement insuffisantes, et tout le monde ne disposent pas, dans son entourage, de personnes pouvant aider.

Lorsque des familles se séparent, bien souvent, la femme doit assumer les charges domestiques et familiales seule tout en exerçant une activité professionnelle. Elle vit un esclavage quotidien et souffre, parfois jusqu’au “burn out”. De leur côté, beaucoup d’hommes divorcés se retrouvent seuls avec l’obligation de payer une pension alimentaire, ce qui leur donne le sentiment d’être dépouillé de leur argent aussi bien que de leurs enfants. A côté de cela il y a plein de gens isolés, de tous âges et dans toutes les couches sociales.

Ces situations sont symptomatiques d’une société qui tente de se délivrer de l’injuste modèle patriarcal, mais qui n’a pas assez appris à s’unir par solidarité et non par obédience à une autorité.

Cet handicap est visible même dans les associations les plus humanitaires. J’ai vu autant de conflits, de narcissisme, d’absence d’écoute et d’empathie, d’usage et d’abus d’autorité, d’usage de boucs émissaires et des rumeurs, dans des associations telles que la Croix Rouge, que dans les entreprises les plus capitalistes, où je recevais au moins une gratification salariale.

Peut-être devrions-nous aussi questionner l’idéologie nataliste. Celle-ci contribue non seulement à l’asservissement de la femme, mais aussi à la destruction de la planète. Peut-être devrions-nous remplacer l’idéologie nataliste par une idéologie de non-souffrance, qui implique de se poser la question “Naître est-il dans l’intérêt de l’enfant ?”, comme le suggère Jean-Christophe Lurenbaum dans son ouvrage du même nom.

Dans tous les cas, il n’existe probablement pas un modèle idéal pour tous, mais des modèles qui conviennent aux uns et pas aux autres. La libération des femmes a cassé l’obligation d’une structure qui rendait beaucoup d’entre elles malheureuses, et qui ne rendaient pas toujours les hommes heureux non plus. Les gens étaient simplement résignés. Aujourd’hui nous avons le choix, ce qui nous permet d’avoir accès à l’amour, la liberté, une vraie complicité ainsi qu’un meilleur développement personnel, mais au prix d’essais et d’erreurs, en s’adaptant aussi aux aspirations de son ou ses partenaires, que l’on soit femme ou homme.

Les mères et les autres

Sarah Blaffer Hrdy, anthropologue et professeure émérite à l’Université de Californie, a publié plusieurs ouvrages sur le rôle des mères dans l’évolution humaine. Elle explique que c’est la relation mère-enfant qui a dirigé l’évolution de l’animal vers l’humain, en développant l’empathie.

Dans un article intitulé Mothers and Others (les mères et les autres) dans Natural History Magazine, elle décrit l’importance de la coopération dans le soin et l’éducation apporté-e-s aux enfants :

Ces aides autres que la mère, appelés alloparents par les sociobiologistes, ne se contentent pas de protéger et de nourrir les enfants. Dans des groupes tels que les Pygmées Efe et Aka d’Afrique centrale, les alloparents portent les enfants et les emmènent partout avec elles. Dans ces communautés très unies – au sein desquelles hommes, femmes et enfants continuent de chasser avec des filets, à l’instar de ce que l’on pense des humains il y a des dizaines de milliers d’années – frères et soeurs, tantes, oncles, pères et grands-mères, portent l’enfant au premier jour de la vie. Lorsque l’anthropologue Paula Ivey de l’Université du Nouveau-Mexique a demandé à une femme d’Efe: “Qui s’occupe des bébés ?”, La réponse a été immédiate : “Nous tous !”. À l’âge de trois semaines, les bébés sont en contact avec des alloparents 40% du temps. À 18 semaines, les bébés passent plus de temps avec leurs alloparents qu’avec leur mère biologique. En moyenne, les bébés Efe ont quatorze alloparents différent-e-s, dont la plupart sont des parents proches. Selon Barry Hewlett, anthropologue de l’Université d’État de Washington, les bébés Aka sont portés par leur père plus de la moitié de la journée.

Mais les alloparents doivent être compétents et attentionnés. Ce n’est pas toujours le cas, par exemple dans les garderies, comme l’explique Sarah Blaffer Hrdy:

L’étude NICHD a montré que la garderie était meilleure que la mère seulement si celle-ci était négligente ou abusive. Mais en excluant ces scénarios, l’étude a montré que la garderie n’a pas d’effet néfaste que si les bébés entretenaient au départ une relation sûre avec leurs parents (ce qui, selon moi, signifie que les bébés se sentaient désirés) et seulement lorsque la garderie était de haute qualité. Le terme “haute qualité” signifie que l’établissement disposait d’un effectif suffisant de nourrices fidèles et réceptives aux besoins des nourrissons.

En termes clairs, ce type de garderie est presque impossible à trouver. Là où il existe, c’est cher. Les listes d’attente sont longues, même pour des soins peu coûteux ou inadéquats. Le turn-over dans les garderies est de 30% par an, principalement parce que ces travailleurs touchent à peine le salaire minimum (en général moins que les gardiens de parking). En outre, les garderies séparent les enfants en fonction de leur âge. Ainsi, même dans les garderie sans turn-over, les enfants se déplacent chaque année vers de nouveaux adultes. Il est peu probable que ce type de garderie favorise des relations de confiance.