Les écrans, ce sont la télévision, l’ordinateur, le smartphone ou tablette, la console de jeux. Regarder des écrans est devenu un loisir privilégié, une compagne, et, pour les familles, une nounou. Pourtant, ce loisir n’est pas sans danger pour le développement cognitif, notamment celui des enfants. De plus, il augmente l’agressivité, les préjugés et les consommations pathogènes.

Effet des écrans sur les performances cognitives

Les écrans occupent le temps que les enfants consacraient autrefois à lire ou à agir sur leur environnement, en jouant, en manipulant, en inventant des histoires, en cherchant des petits animaux ou des fleurs, en courant après leurs camarades…

La plupart du temps, les écrans sont regardés de façon totalement passive (vidéos en ligne, télévision…). Or, le mouvement est à la base du développement neuronale. Les formes les plus primitives de systèmes nerveux sont dédiées à la motricité d’un organisme multicellulaire.

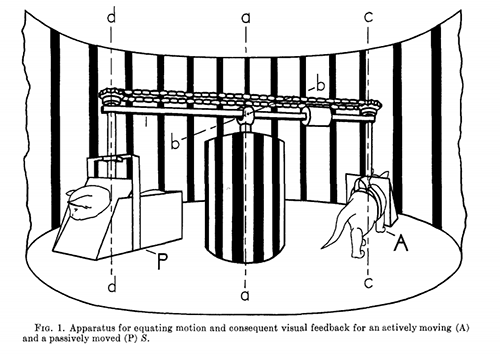

L’expérience menée par Richard Held et Alan Hein (1963) illustre bien l’importance de l’action dans l’apprentissage. Ils ont maintenu des chatons dans l’obscurité totale dès leur naissance. Dès qu’ils sont devenus capables de marcher, ils les ont exposés à la lumière 3 heures par jour, au cours desquelles la moitié des chatons, toujours les mêmes, pouvaient bouger en tirant chacun une petite nacelle dans laquelle se trouvait un autre chaton. L’autre moitié des chatons étaient ceux qui restaient passivement dans la nacelle. Ils pouvaient seulement bouger la tête et voir leur environnement. Après quelques semaines, les chatons actifs avaient développé une motricité normale, tandis que les chatons passifs présentaient les mêmes troubles que des chatons aveugles.

Source: https://marom.net.technion.ac.il/files/2016/07/Held-1963.pdf

La passivité en soi n’est pas mauvaise, si elle est correctement mise en balance avec des moments d’action.

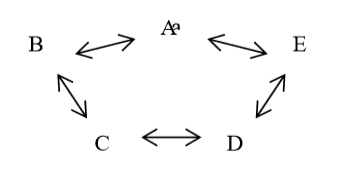

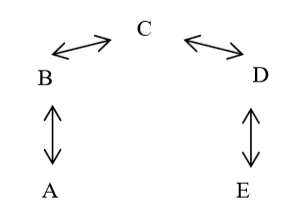

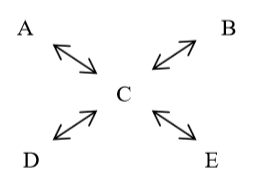

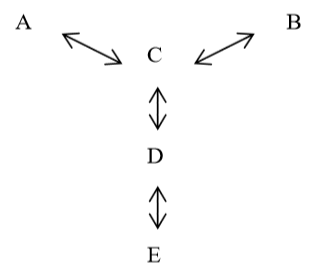

Pour agir sur le monde, on a besoin d’observer. Perception, réflexion et action se nourrissent mutuellement. C’est comme une respiration. La perception est une inspiration, l’action, une expiration, qui prend parfois la forme d’une action intellectuelle, on réfléchit pour planifier une action, une création. Et c’est ce besoin d’action/création qui attise la perception et la réflexion. La perception est au service de l’action.

Mais la perception d’images sur un écran n’est pas une perception guidée par nous-même, en vue d’actions ou de créations futures. Il s’agit d’un flux d’information transformé, une succession rapide d’images et de sons, conçue pour capter l’attention et pour vendre.

Des études de Ayelet N. Landau, Michael Esterman, Lynn C. Robertson, Shlomo Bentin et William Prinzmetal montrent que cette forme d’attention sollicite des circuits nerveux différents de ceux employés dans la concentration sur une tâche. Elle est appelée “automatique” ou “exogène”, par opposition à l’attention “volontaire” ou “endogène”. Une expérience de Ayelet N. Landau, Deena Elwan, Sarah Holtz et William Prinzmetal montre que l’impulsivité est corrélée avec la première forme d’attention (involontaire) et négativement corrélée avec la seconde (volontaire). La télévision favorise le développement de l’attention involontaire au détriment de l’attention volontaire.

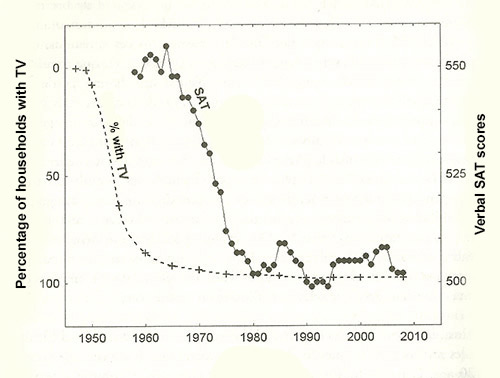

Michel Desmurget, dans son ouvrage “TV lobotomie” (2011) cite l’étude de Marie Winn qui constate l’effondrement de performance entre les années 1965 et 1980 sur un test de compétences verbales appelé SAT verbal, qui fait parti des tests de sélection utilisés par les universités américaines. Elle note, dans son ouvrage “The plug-in drug”, que cet effondrement est consécutif à la pénétration de la télévision dans les foyers américains, comme l’indique la courbe ci-dessous :

Source : Marie Winn “The plug-in Drug” (2002), cité dans “TV lobotomie” par Michel Desmurget (2011).

On peut voir que la durée qui sépare les deux courbes (nombre de foyers équipés et scores au SAT verbal) est simplement l’âge que les étudiants doivent avoir lorsqu’ils passent le test.

Ceci-dit, une corrélation entre deux événements ne signifie pas nécessairement que l’un est la cause de l’autre. Une étude plus emblématique est celle menée par Tannis MacBeth Williams et ses collègues, dans les années 70 au Canada, et rapportée dans son ouvrage “The Impact of Television: A Natural Experiment in Three Communities”.

Au début de son étude, toutes les villes canadiennes ne sont pas encore accordées à la télévision. Parmi celles qui le sont, certaines reçoivent plusieurs chaînes, et d’autres n’en reçoivent qu’une. Cela permet à Tannis MacBeth de constituer trois groupes d’enfants de niveau CE1 : NoTel (pas de télévision), OneTel (une seule chaîne de télévision captée) et multiTel (plusieurs chaînes captées). Elle mesure leur performance à une tâche de lecture. Elle note que les résultats du groupe NoTel sont supérieurs à ceux des deux autres.

Peu de temps après, la commune du groupe NoTel est raccordée à la télévision.

Les performances verbales sont de nouveau mesurées, deux ans plus tard. Le groupe d’enfants NoTel, alors en CM1, conserve son avance par rapport aux deux autres groupes. Mais ce n’est pas le cas des nouveaux enfants entrés en CE1 dans cette même commune, c’est à dire ceux qui ont eu accès aux programmes télévisés dû au raccordement. Pour ces nouveaux enfants, il n’y a pas de différence significative entre les trois communes.

L’étude de Tannis MacBeth ne relève pas seulement un impact en terme de performance verbale. Elle note aussi que l’exposition télévisée accroît l’agressivité et les préjugés liés au genre sexuel, et réduit la créativité.

Des études rapportées dans l’ouvrage “Thinking and Literacy- The Mind at Work” par Carolyn N. Hedley, Patricia Antonacci et Mitchell Rabinowitz, portent sur des centaines de milliers d’enfants, et constatent, pareillement, la corrélation négative entre la performance scolaire des enfants et leur consommation télévisuelle.

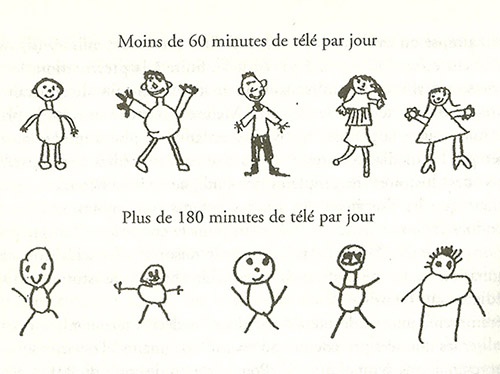

Source : Winterstein et Jungwirth, cité dans TV lobotomie, Michel Desmurget

Peut-être peut-on croire que l’impact des écrans dépend de la qualité des émissions proposées, et que des programmes éducatifs peuvent se révéler bénéfiques pour les enfants ?

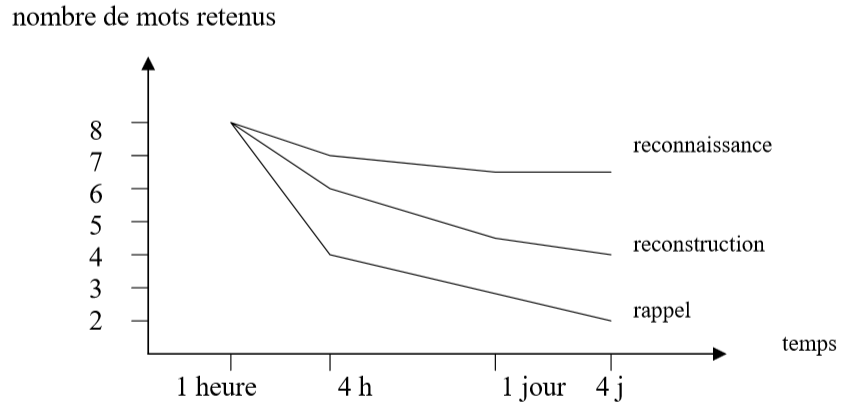

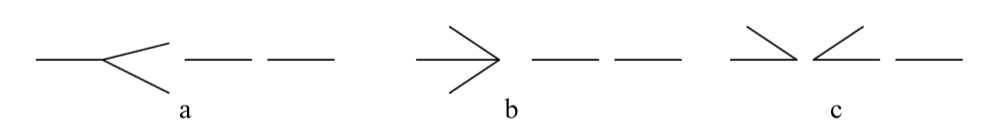

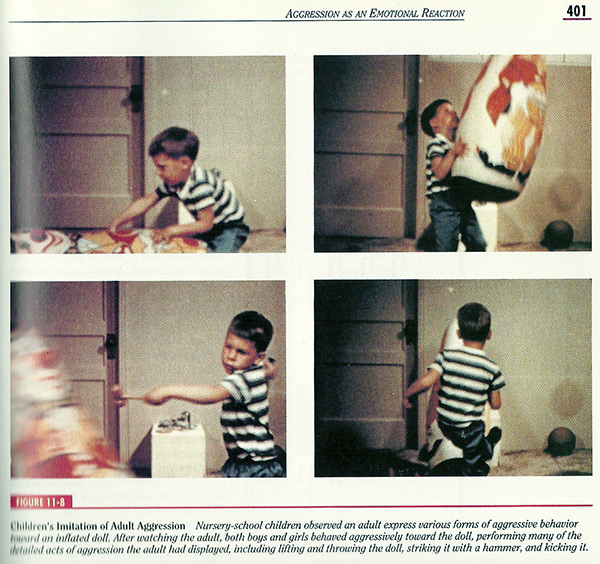

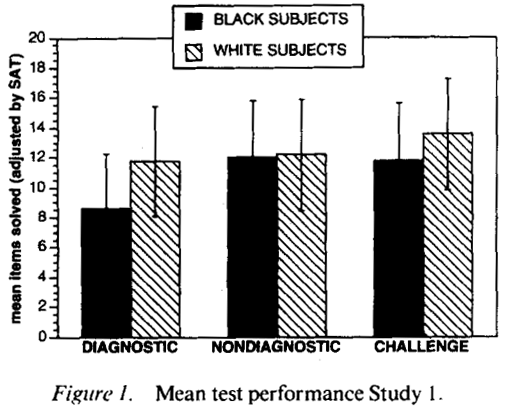

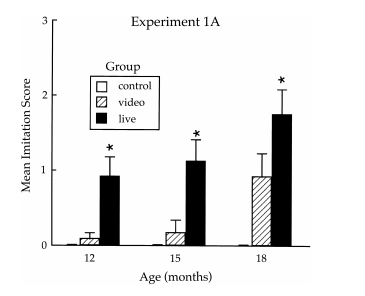

D’après l’étude de Rachel Barr et Harlene Hayne, ce n’est pas toujours le cas, du moins pour les très jeunes enfants. Dans une des expérience de cette étude, une femme agite une marionnette devant des enfants de 12, 15 et 18 mois. Elle enlève le grelot que la marionnette a dans son gant, l’agite, puis la remet dans le gant de la marionnette. Une partie de ces enfants voit la femme en vraie, l’autre voit un enregistrement vidéo. Les résultats montrent un taux d’imitation de la démonstration complète bien plus élevé dans la condition réelle, comme le montre la figure ci-dessous :

Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus par Cordua, Mac Graw et Drabman, 1979 (voir “les modèles sociaux”)

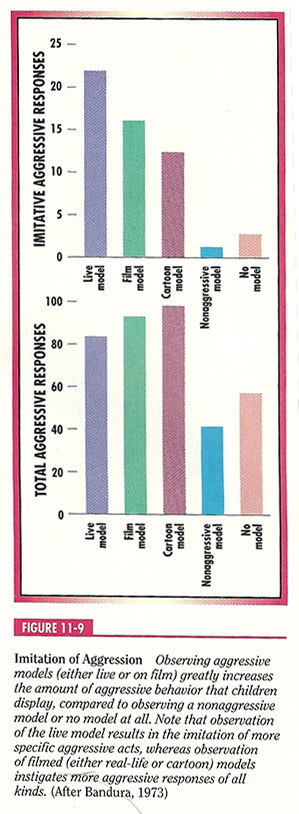

Violence et modèles médiatiques

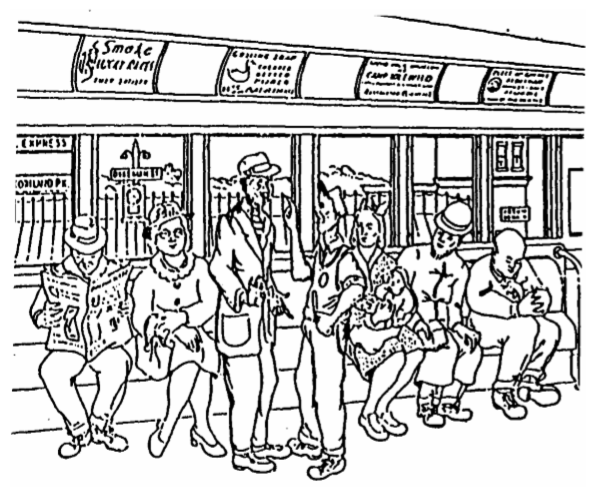

La violence sur écran influence t’elle l’agressivité des enfants ? Cette question est importante, car les scènes de violence dans les émissions pour enfants sont sans cesse en augmentation dans nos sociétés. Aux USA par exemple, on observait en 1980 une moyenne de 18,6 actes violents par heure dans les dessins animés du samedi matin, tandis que ce nombre s’élève à 26,4 en 1990 (New York Times, 1990).

En France, une enquête du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) de novembre 1995, citée par Michel Desmurget dans “TV lobotomie” (2011), observe 109 heures de programmes, soit 194 émissions. Elle révèle 2 crimes et 10 actes violents par heure. Plus de la moitié des fictions contenaient au moins une séquence criminelle, qui est parfois le fait de personnages positifs. L’étude américaine “National television violence study” (J. Federman, S. L Smith, C. Whitney, J. Cantor et A. Nathanson, 1998), observe sur 3 ans 10 000 heures de programmes aléatoirement sélectionnés sur 23 chaînes américaines. Les résultats montrent que 60% des émissions contenaient des actes de violence, qu’ils se produisent en moyenne 6 fois par heure, qu’ils sont perpétués une fois sur deux de manière réaliste et par des personnages positifs. Dans plus de 7 cas sur 10, la violence ne causait ni remords, ni critique, ni sanction. Michel Desmurget cite une autre étude américaine qui montre que 70% d es programmes jeunesse intégraient des contenus violents, à raison de 14 incidents par heure (Barbara J. Wilson, Stacy L. Smith, W. James Potter, Dale Kunkel, Daniel Linz, Carolyn M. “Violence in Children’s Television Programming: Assessing the Risks”, 2002).

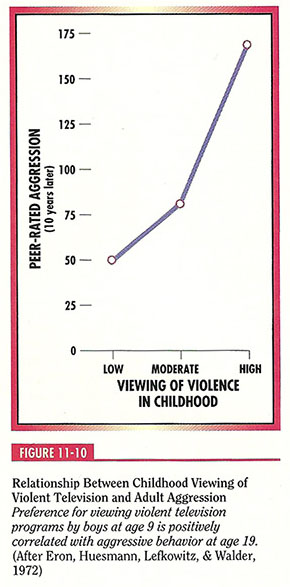

Une étude réalisée par Eron, Huesmann, Lefkowitz et Walder en 1972 retrace les habitudes télévisées de plus de 800 enfants de 8-9 ans pendant une période de 10 ans. Les chercheurs collectent les préférences télévisées et l’agressivité de chaque enfant (mesurée par leurs camarades de classe). Les garçons regardant une haute quantité de violence se révèlent beaucoup plus agressifs dans leurs relations interpersonnelles que ceux préférant les programmes peu violents.

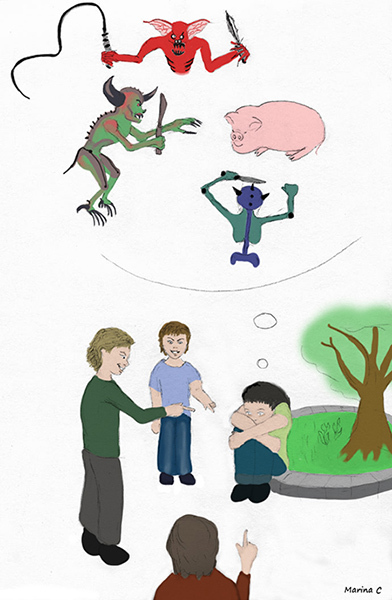

Dix années plus tard la moitié des sujets masculins fut interrogée sur leurs préférences télévisées, passèrent un test mesurant les tendances agressives et leur entourage fut interrogé à propos de leur taux d’agressivité dans les relations sociales. La figure ci-dessous montre qu’une haute exposition à la violence télévisée à l’âge de 9 ans est positivement corrélée avec l’agressivité des garçons à l’âge de 19 ans.

Source : “Hilgard’s introduction to psychology”, 1996, par Rita L. & Richard C. Atkinson, Edward E. Smith, Daryl J. Bem and Susan Nolen-Hoeksema

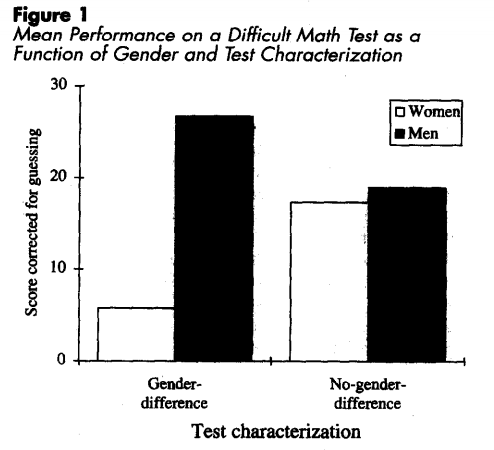

Les résultats ne montrent aucune corrélation significative entre les habitudes télévisées des filles et leur agressivité à tout âge. Ceci s’accorde avec les résultats d’autres études montrant que les filles ont beaucoup moins tendance à imiter la violence télévisée que les garçons, à moins d’être spécifiquement renforcées pour le faire.

En fait la grande majorité des rôles agressifs à la télévision sont joués par des hommes, les fillettes sont donc moins susceptibles de trouver des modèles agressifs à imiter.

Une autre étude, de L. Rowell Huesmann, Jessica Moise-Titus, Cheryl-Lynn Podolski, et Leonard D. Eron, rapporte une relation entre les habitudes télévisées et l’agressivité d’un échantillon de 557 sujets, observé depuis l’âge de 6-10 ans, et sur une quinzaine d’années (de 1977 à 1992). Les chercheurs collectent les habitudes télévisées et les comportements agressifs de chaque enfant (observés directement ou par leurs parents). Les enfants regardant une haute quantité de violence se révèlent plus agressifs dans leurs relations interpersonnelles que ceux préférant les programmes peu violents.

Quinze années plus tard les chercheurs interrogent les mêmes sujets sur leurs habitudes télévisées, et ils mesurent leurs actes agressifs, rapportés par eux-mêmes, les proches ou les enregistrements judiciaires. Les résultats montrent qu’une haute exposition à la violence télévisée à l’enfance est positivement corrélée avec l’agressivité à l’âge adulte. Cette corrélation est aussi valable à un âge donné.

Nous pourrions penser toutefois que c’est l’agressivité initiale (génétique ou due au milieu familial) de l’enfant qui oriente ses choix de programmes télévisés vers des émissions violentes. D’autres études montrent que la vision de programmes précède l’apparition de l’agressivité dans le répertoire comportemental de l’enfant.

Michel Desmurget cite une étude de Kaj Björqvist de 1985 qui donne à observer une vidéo violente à un groupe d’enfants de 5-6 ans, et une vidéo neutre à un autre groupe d’enfants du même âge. L’observation du comportement des enfants en salle de jeu après la vidéo montre que les enfants ayant regardé la vidéo violente étaient significativement plus enclin à pousser, frapper et provoquer leurs congénères, que ceux ayant regardé la vidéo neutre. Des résultats similaire sont rapportés par une étude de Wendy Josephson (1987) qui observe des enfants de 7-8 ans jouer au Hockey après avoir regardé des images soit neutres, soit violentes. Michel Desmurget cite encore de nombreuses autres études obtenant des résultats similaire (“TV lobotomie”, p. 219-221).

La violence médiatisée affecte aussi la compassion, par le phénomène d’habituation (décrit dans l’article “l’apprentissage par l’action”). Michel Desmurget rapporte un certain nombre d’études en ce sens. Dans l’une d’elle, menée par Margaret Thomas en 1977, des enfants de 8-10 et des étudiants de faculté sont partagés en deux groupes, l’un regarde un film violent, l’autre un film non violent. Ensuite, les sujets sont invités à observer la vidéo d’une agression réelle. Pendant la vision de cette dernière vidéo, les expérimentateurs recueillent des marqueurs physiologiques d’émotion (pression artérielle, réponse électrodermale). Les résultats montrent que ces signaux sont fortement atténuées parmi les sujets ayant observé le film violent.

Michel Desmurget cite encore de nombreuses études montrant que des hommes exposés à des images violentes ont tendance à accepter plus aisément les violences physiques et morales faites aux femmes (“TV lobotomie”, p. 226-227). Il décrit par exemple l’étude de Charles Mullin et Daniel Linz de 1995 : des étudiants de faculté furent exposés à un film d’horreur tous les deux jours pendant six jours. Ceux-ci contenaient une charge particulièrement importante de violences sadique dirigées contre des femmes. Trois jours après la dernière projection, les étudiants furent exposé à des vidéos dans lesquelles des victimes féminines d’agressions violentes réelles racontaient en détail leur calvaire. Les résultats montrèrent que, en comparaison avec un groupe contrôle n’ayant pas participé aux projections, les étudiants ayant visionné les films d’horreur ressentaient moins d’empathie pour les victimes, qui étaient volontiers présentées comme responsables de leur malheur, et la gravité de leur traumatisme était fortement minimisé.

Prenez des individus éduqués, soumettez-les à des images violentes impliquant des comportements sadiques dirigés contre une femme, et nos joyeux lurons finiront par vous expliquer sans rougir que les victimes de viol sont des salopes qui ont bien cherché ce qui leur arrive et que de toute façon, tout cela n’est vraiment pas si grave

(Michel Desmurget “TV lobotomie”, p. 227)

Ces résultats sont à l’opposé des théories considérant la violence médiatisée comme un exutoire cathartique, et l’agressivité comme un besoin inné dont la quantité et l’expression dépendraient du programme génétique propre à chaque individu.

L’imitation de la violence médiatisée a des conséquences tragiques aussi dans le domaine du sexe. L’éducation sexuelle des adolescents se fait bien souvent par le visionnage de films pornographiques, rendus largement accessible au travers d’internet. Or, dans la pornographie, le plaisir trouve sa source principalement dans l’humiliation et l’asservissement de la femme. Les jeunes filles apprennent donc, avec plus ou moins de succès, à trouver du plaisir dans ces mises en scène, pour plaire à leur partenaire. Il est difficile de mesurer à quel point ce phénomène aliène la capacité des jeunes gens à établir un véritable contact amoureux, tendre et empathique, et à puiser dans cette connexion une forme plus épanouissante et durable de désir.

Plus gravement encore, on peut s’interroger sur la relation entre l’exposition à la pornographie et une plus grande propension à commettre des viols. Nous avons déjà cité les études rapportées par Michel Desmurget, concernant l’effet du visionnage de films d’horreur sur la réduction de l’empathie envers les femmes victimes de violence. Chez certains hommes et jeunes garçons, les modèles visuels peuvent aller jusqu’à effacer la frontière entre le fantasme et le réel.

Il est difficile toutefois de conduire des expériences rigoureuses en la matière, cela impliquerait de mettre en péril la sécurité des femmes pour les besoins d’une expérience. Les études se basent donc le plus souvent sur la collecte de témoignages.

Ainsi, l’étude “Pornography and Sexual Violence” de Robert Jensen et Debbie Okrina (en anglais), rapporte des entretiens menés par Diana Russell qui montre que, chez certains hommes, la pornographie rend le viol désirable, et réduit l’habilité de certaines femmes à éviter et résister au viol (Russell, 1998, p. 121).

Robert Jensen a lui-même réalisé des entretiens avec des consommateurs de pornographie et des auteurs de crimes sexuels, qui l’ont amené à conclure que la pornographie peut être un facteur important pour former une vue de la sexualité en terme de “mâle dominant”, qu’elle peut être utilisée pour initier les victimes et détruire leur résistance à des actes sexuels indésirables, réduire la séparation entre fantasme de réalité, et à procurer un mode d’emploi pour les criminels (Dines & Jensen, 2004).

Voici quelques uns des témoignages de ces deux études :

Une prostituée rapporte les propos d’un certain John qui se fâche et lui dit : “Je sais tout de vous, salopes, tu n’es pas différente, tu es comme les autres. J’ai tout vu dans les films. Vous aimez être tabassées” Il la pousse ensuite violemment “Je l’ai vu tout à l’heure. Il l’a frappé en la violant et elle lui a dit qu’elle adorait. Dis-moi que tu aimes” (Silbert & Pines, 1984, p. 864).

Une autre femme rapporte : “Mon mari aime les films pornographiques. Il essaie de me faire faire ce qu’il voit d’excitant dans les films. Cela inclut des plans à deux ou à trois. Je refuse toujours. Ainsi, il est toujours obsédé par l’idée de mettre des objets dans mon vagin, jusqu’à ce que j’apprenne que cela n’était pas aussi pervers que je le pensais. Il avait l’habitude de me forcer et de mettre ce qu’il voulait en moi.” (Russell, 1980, p.226).

Un homme de 34 ans qui a violé des femmes et abusé sexuellement de fillettes, dit : “Il y avait plein de sexe oral que je voulais qu’elle me fasse. Il y avait des moyens pour l’attirer dans les films, et j’essayais ça sur elle, et cela ne marchait pas. Quelques fois je devenais frustré et c’est là que je commençais à la frapper … J’ai utilisé beaucoup de force, beaucoup de demandes directes, que les femmes dans les films auraient juste fait. Et je lui demandais des choses. Et si elle ne le faisait pas, je la frappais.” (Dines, Jensen & Russo, 1998, p. 124).

Autres conséquences

Michel Desmurget montre aussi les effets de la télévision sur le sommeil, les troubles alimentaires, la consommation excessive d’alcool et le tabagisme.

L’effet de la télévision sur les consommations pathogènes est particulièrement révélateur des dégâts d’une économie fondée sur l’abondance de la consommation.

La télévision se finançant de plus en plus grâce à la publicité, elle fait des téléspectateurs des “super-consommateurs”, ce qui a des conséquences encore plus graves chez les enfants, et boucle le cercle vicieux d’un système économique dont l’issue ultime est la destruction de la nature.

Il est incontestable que le mode de vie citadin favorise la forte consommation télévisuelle : la circulation automobile et les affaires d’enlèvements d’enfants incitent les parents à garder les enfants en sécurité à la maison, avec leur smartphone, leur ordinateur, la console de jeux et la télévision. Le travail hors de la maison et les temps de trajets réduisent le temps disponible, l’attention et la patience des parents. Enfin, dans de nombreux foyers, les pères n’assument pas, ou pas assez, les charges parentales et ménagères qui devraient pourtant leur revenir autant qu’à la mère, lorsqu’elle aussi travaille (voir à ce sujet, l’amusante bande dessinée d’Emma).

Quelques notes bibliographiques de “TV lobotomie” par Michel Desmurget :

Etat des lieux :

“Lire, écrire, compter : les performances des élèves de CM2 à vingt ans d’intervalle 1987-2007”, Ministère de l’éducation nationale, 2008 (PDF)

“Vaincre l’échec à l’école primaire”, Institut Montaigne, avril 2010 (PDF)

“Rentrée 2008 : évaluation du niveau d’orthographe et de grammaire des élèves qui entrent en classe de seconde”, collectif Sauver les lettres

“Baromètre annuel du rapport à l’école des enfants de quartiers populaires”, par Trajectoires Groupe Reflex, juin 2013 (PDF)

“Teenage Life Online”, Amanda Lenhart, Olivier Lewis, Lee Rainie, 2001

“Public Policy, Family Rules and Children’s Media Use in the Home”, Kelly L. Schmitt, 2000 (PDF)

Violence :

“La violence à la télévision”, rapport de Blandine Kriegel, nov 2002

“Trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent”, rapport de l’Inserm, 2005 en particulier le chapitre 7 “Impact des médias”

Sommeil :

“Tout savoir sur le sommeil > le sommeil de l’enfant” par L’institut National du Sommeil et de la Vigilance

“Television Viewing, Computer Game Playing, and Internet Use and Self-Reported Time to Bed and Time out of Bed in Secondary-School Children”, Jan Van den Bulck, 2004 (PDF)

Troubles alimentaires :

“Marketing télévisé pour les produits alimentaires à destination des enfants”, UFC-Que Choisir, 2010

Performances cognitives et scolaires :

“The Remote, the Mouse, and the No. 2 Pencil”, Dina L. G. Borzekowski, 2005 (PDF)

“The Impact on Children’s Education: Television’s Influence on Cognitive Development” Daniel R. Anderson & Patricia A. Collins