Les enfants apprennent à interagir avec les autres en imitant leurs pairs, en particulier les personnes qui partagent des caractéristiques similaires, telles que l’âge ou le sexe. Les modèles sociaux sont efficaces même s’ils sont fictifs. Ils peuvent convaincre l’individu qu’il est moins prédisposé à certaines tâches. Cela a été expérimentalement démontré et cet effet est appelé « la menace du stéréotype ». En ce qui concerne les préjugés sexistes, leur effet peut être réduit lorsque les enfants apprennent, d’une part, que toute compétence peut être développée, et, d’autre part, que le sexe est déterminé par les organes génitaux, au lieu de vêtements ou d’attitudes.

L’observation et l’imitation

L’enfant peut apprendre par imitation (reproduction exacte d’un seul modèle) et par observation (règles générales établies sur plusieurs modèles). L’imitation et l’observation sont de puissants vecteurs de transmission culturelle.

L’imitation se fait plus particulièrement par rapport à un groupe d’appartenance ou un groupe de référence (groupe auquel le sujet n’appartient pas encore mais souhaite appartenir). C’est en observant sa famille, ses camarades, en regardant des livres, des films ou dessins animés, que l’enfant ou l’adolescent découvre les comportements caractéristiques de son groupe d’appartenance.

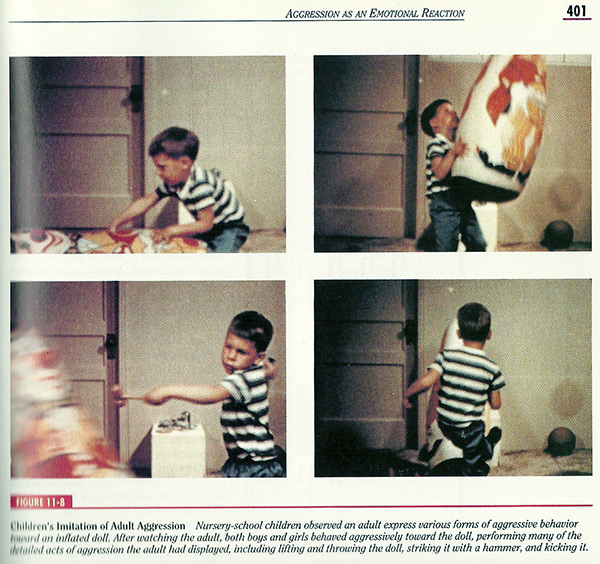

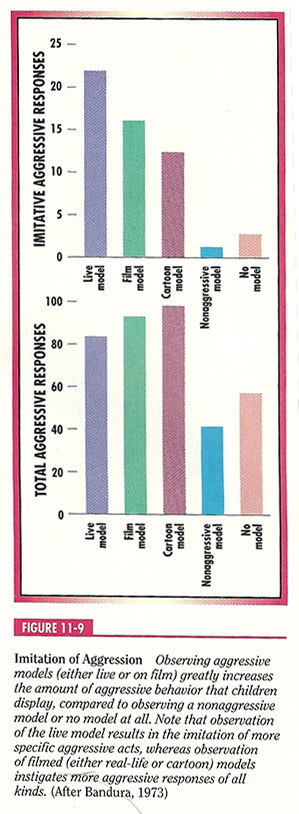

Selon Cordua, Mac Graw et Drabman, 1979, les modèles sont plus efficaces s’ils appartiennent à la vie réelle plutôt qu’aux médias. Cependant, Bandura, en 1973, note que l’observation de l’agressivité d’un modèle vivant entraîne l’imitation d’actes agressifs plus spécifiques, alors que l’observation de modèles filmés (réels ou dessins-animés) suscite des réactions plus agressives de toutes sortes.

1996, Rita L. & Richard C. Atkinson, Edward E. Smith, Daryl J. Bem Susan Nolen-Hoeksema.

L’effet Pygmalion et la menace du stéréotype

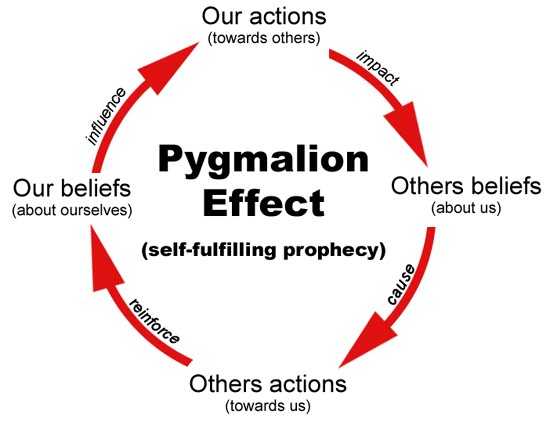

Une étude de Frederique Autin, Fabrizio Butera et Anatolia Batruch, en 2018, montre que l’image qu’ont les enseignants d’un élève influence leur notation. Les résultats sont moins bons, pour une même copie, lorsque les enseignants croient que l’élève vient d’un milieu défavorisé. Cette expérience est reproduite dans le documentaire suisse « Dans la tête d’un pauvre » (à environ 19 min).

Plus inquiétant encore, l’image qu’a l’adulte de l’enfant modifie l’image que l’enfant a de lui-même. Cet effet a été démontré expérimentalement par les frères Rosenthal en 1968, qui lui donnèrent le nom d’effet Pygmalion.

Les frères Rosenthal firent passer des tests de QI à des enfants de classe primaire et donnèrent de faux résultats aux enseignants dès le début de l’année. L’analyse des résultats scolaires des élèves en cours d’année montre que les élèves faussement catégorisés comme « bons » ont tendance à mieux réussir que les élèves non catégorisés. Une nouvelle passation des tests chez ces élèves montre une augmentation du QI. Les élèves pour lesquels on n’avait pas créé d’attentes positives étaient évalués comme moins curieux, moins intéressés, moins heureux et ayant moins de chances de réussir dans l’avenir.

Comme seuls les enseignants connaissent les résultats aux tests, leur attitude différenciée vis à vis des élèves a nécessairement joué un rôle. Les frères Rosenthal n’observent pas précisément les mécanismes à l’oeuvre dans la transmission des préjugés de l’enseignant à l’élève. Le professeur a t’il moins interrogé, moins écouté et d’avantage critiqué l’enfant ? A quel moment l’image qu’à l’enseignant de l’élève est-elle devenue l’image de soi de l’élève ? Comment l’image de soi affecte t’elle la performance ?

Source : https://sites.google.com/site/7arosenthal/

Une étude menée par Claude Steele et Joshua Aronson peut répondre à cette dernière question.

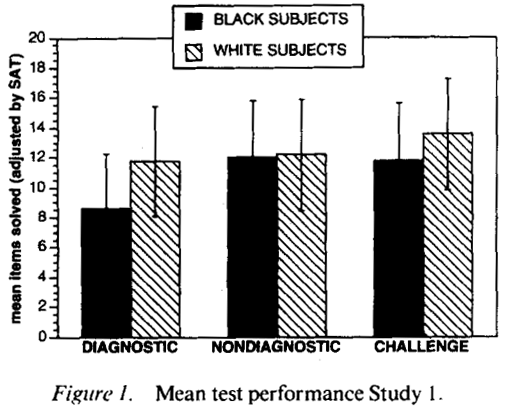

Dans un article publié en 1995 dans « Journal of personality and social psychology », ils montrent que les Noirs Américains ont de moins bonnes performances que les Américains blancs sur un test verbal (SAT) si on leur dit auparavant que ce test permettra de diagnostiquer leurs capacités intellectuelles. Il n’y a pas différence de performance si le test est présenté comme une tâche de laboratoire non-prédictive de leurs capacités intellectuelles. Il y avait une troisième condition dans laquelle le test était présenté comme un défi, bien que n’étant pas un test d’intelligence, pour lequel les résultats étaient entre les deux. Ils ont fait d’autres expériences montrant que les Noirs Américains avaient plus d’anxiété, de doutes sur eux-mêmes et de préjugés lorsque le test est censé mesurer leurs capacités intellectuelles.

Claude Steele et Joshua Aronson concluent que l’inquiétude suscitée par la menace d’un diagnostic intellectuel et même d’un défi, est due au préjugé des Noirs Américains sur leur capacité, et que ce manque de confiance en soi nuit à leur performance. Ils appellent cet effet « la menace du stéréotype« .

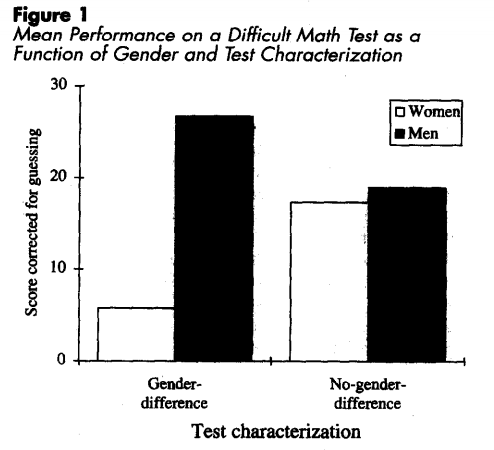

Un autre article publié en 1997 dans la revue « American Psychologist » par Claude Steel, montre un phénomène similaire entre hommes et femmes. Les femmes réussissent moins bien que les hommes à un difficile test de mathématiques si elles sont informées à l’avance que le test montre généralement des différences entre les sexes, alors qu’il n’y a pas de différence significative entre les participants si l’on leur dit que les hommes et les femmes s’acquittent aussi bien de cette tâche. D’autres expériences ont également révélé que l’anxiété des participants après le traitement, et non leurs attentes ou leur compétence, prédisait leur performance.

Claude Steel, 1997

Au cours de la décennie qui a suivi, plus de 300 études ont été publiées à l’appui de cette conclusion.

Les résultats de ces expériences montrent que la menace de stéréotypes est souvent la situation par défaut dans les environnements de test. La menace peut être facilement induite en demandant aux élèves d’indiquer leur sexe avant un test ou simplement en présentant un rapport hommes / femmes plus important dans une situation de test (Inzlicht & Ben-Zeev, 2000). La menace du stéréotype affecte les performances des femmes en mathématiques (Nguyen et Ryan, 2008) et peut causer jusqu’à 20 points d’écart au test mathématique du SAT (Walton & Spencer, 2009). Les recherches d’Aronson ont également montré que même les femmes les plus performantes et motivées, déjà engagées dans des études et une carrière dans les STEM, sont sensibles à la menace du stéréotype.

Une expérience de Pascal Huguet (CNRS) et Isabelle Régner (Université de Toulouse) illustre d’une autre manière l’effet négatif du manque de confiance qu’ont les filles au sujet de leur compétence en mathématiques. Elles montrent que, parmi des enfants en 6e et 5e, garçons et filles réalisent en moyenne la même performance sur une tâche présentée comme une tâche de dessin. Mais si cette même tâche est présentée comme un exercice de géométrie, les filles réalisent une performance inférieure à celle des garçons.

Carol Dweck, chercheuse en psychologie sociale et du développement à l’université de Stanford, démontre qu’un « état d’esprit de croissance » (voir l’intelligence comme un attribut changeant et malléable qui peut être développé par l’effort) par opposition à un « état d’esprit fixe » (considérer l’intelligence comme un trait inné et incontrôlable) conduit à une plus grande persistance face à l’adversité et finalement le succès dans n’importe quel domaine.

Les personnes ayant un « état d’esprit fixe » ont tendance à éviter les défis, à abandonner facilement, à considérer les efforts comme infructueux, à ignorer les retours négatifs utiles et à se sentir menacées par le succès des autres. Tandis que les personnes ayant un « état d’esprit de croissance » relèvent le défi, persistent face aux échecs, voient dans l’effort le chemin de la maîtrise, tirent des leçons des critiques et du succès des autres. En conséquence, ils atteignent des niveaux de réussite sans cesse croissants.

En ce qui concerne les préjugés liés au genre sexuel, de nombreuses études montrent qu’un état d’esprit axé sur la croissance protège les filles et les femmes de l’influence du stéréotype selon lequel les filles ne sont pas aussi douées que les garçons en maths.

Carole Dweck et ses collègues ont mené une étude en 2005 dans laquelle un groupe d’adolescents apprenait que les grands mathématiciens possédaient un talent inné, tandis qu’un autre groupe apprenait que les grands mathématiciens étaient intéressés, engagés et avaient travaillé dur pour aboutir à leurs contributions. Ensuite, les adolescents passent un difficile test de mathématique. Les filles qui avaient reçu le message sur la nature innée de la compétence mathématique et le stéréotype de la moindre performance des femmes dans ce domaine, étaient nettement moins performantes que leurs homologues masculins. Cependant, aucune différence entre les sexes ne s’est produite parmi les élèves ayant reçu l’idée que la compétence se développe avec le travail, même lorsque le stéréotype sur les femmes était mentionné avant le test (Good et al. 2009).

Stevenson et Stigler (1992) notent que, dans les cultures qui produisent un grand nombre de diplômés en mathématiques et en sciences, y compris des femmes, la base du succès est généralement attribuée plus à l’effort qu’à des capacités innées. C’est le cas par exemple de l’Asie du Sud et de l’Est.

Tout cela est bien intéressant, pourriez-vous vous dire, mais au fond, n’y a t’il pas quand même quelques différences « naturelles » dans l’intelligence des hommes et des femmes ? Après tout, les plus grands génies ne sont-ils pas tous des hommes ?

Et bien non ! Simplement les génies féminins sont moins connus, moins médiatisés, et parfois spoliés. Je vous invite à découvrir certaines de ces femmes sur mon autre site (en anglais) : go-women.com

Modèle naturel vs modèle culturel du sexe

Il est intéressant de citer au sujet de la construction identitaire par imitation, une étude réalisée par Sandra et Daryl Bem (1996). Ils pensent que les enfants qui ont une définition biologique des différences sexuelles (les différences génitales) peuvent aussi avoir un sens plus solide de leur genre car ils ne craignent pas de perdre leur masculinité ou leur féminité s’ils s’engagent dans des comportements non conformes à leur genre. De tels enfants pourraient alors être moins sexuellement stéréotypés dans leurs attitudes et comportements, plus capables de résister aux pressions sociales les conformant à des rôles sexuellement typés, et plus tolérants vis à vis des autres personnes qui ne s’y conforment pas.

Au contraire, les enfants qui identifient le sexe d’une personne par des indicateurs culturels tels que l’habillement et la coiffure tendraient par conséquent à être plus stéréotypés sexuellement.

Cette idée est supportée par une étude faite auprès d’enfants de 27 mois auxquels il fut demandé de reconnaître le sexe de personnes figurant sur un catalogue et habillées de manière conventionnelle par rapport à leur genre. Les enfants capables de répondre correctement – à peu près la moitié d’entre eux – furent désignés comme « attributeurs précoces ».

L’observation de ces enfants révéla que, comparés aux autres enfants, les « attributeurs précoces » consacrent deux fois plus de temps aux jouets sexuellement typés. De plus, leur père est plus susceptible que les pères des autres enfants de croire que filles et garçons devraient jouer avec des jeux différents, qu’ils ne devraient pas voir une personne de l’autre sexe nue, et qu’ils ne devraient pas recevoir d’informations sexuelles. Ils ont aussi plus tendance à éviter de répondre aux questions de leur enfant à propos des sexes et à tenir des propos plus traditionnels sur les femmes que les autres pères. Ces différences ne furent pas observées chez les mères (Fagot et Leinbach, 1989). Ces résultats sont cohérents avec les observations notées dans l’encadré de l’article « L’apprentissage par l’action » selon lesquelles les pères se sentent plus concernés que les mères par les comportements sexuellement typés de leur enfant.

Sandra et Daryl Bem concluent qu’enseigner aux enfants le plus tôt possible que les organes génitaux sont la caractéristique essentielle définissant la féminité et la masculinité, pourrait les immuniser contre l’acceptation inconditionnelle des rôles culturels de genre.

Cet enseignement fourni à un âge critique, entre deux et six ans, pourrait inciter ces futurs citoyens libérés des stéréotypes sexuels à être naturellement plus radicaux que leurs parents dans l’opposition au sexisme et aux représentations de genre.

La différence entre les enfants éduqués avec et sans définition génitale des genres est amusément illustrée par le propre fils de Sandra et Daryl Bem, Jeremy, qui un jour décida naïvement de porter des barrettes à l’école maternelle. Un autre petit garçon décida que Jeremy devait être une fille puisque « seules les filles portent des barrettes ». Jeremy, après avoir entendu de nombreuses confirmations de ses parents, répondît finalement que « porter des barrettes ne signifie rien, être un garçon veut dire avoir un pénis et des testicules ». L’autre garçon ne fut pas impressionné. Il dît simplement que « tout le monde a un pénis, seules les filles mettent des barrettes ! ».

Il serait intéressant de poursuivre cette étude en interrogeant des enfants fréquentant des camps naturistes. J’ai moi-même fréquenté ces camps étant enfant et, je ne sais pas si cela est lié, mais il est vrai que, jusqu’à ce que j’atteigne l’adolescence et subisse la pression de mes pairs, je ne me souciais pas de démontrer ma féminité par ma conduite ou mon habillement.

Ces recherches contredisent l’opinion de Freud qui affirmait que la découverte précoce des différences génitales entre les sexes conduit inévitablement au développement identitaire sexuel conventionnel.

La nudité est-elle sexuelle ?

Si on laisse les enfants aller nus, par exemple, dans le contexte des vacances, qu’en est-il des adultes ? Ne devraient-ils pas être nus comme les enfants, afin qu’ils sachent que ce n’est pas différent ? Mais, cela ne risque t’il pas de dégénérer en harcèlements sexuels ?

En fait, c’est bien l’habillement qui sexualise la nudité, car les seules personnes du sexe opposé que l’on voit nues sont celles avec lesquelles on a des rapports sexuels, ou celles que l’on voit dans les médias dans des mises en scène érotiques. Parmi les chasseurs-cueilleurs, la nudité est courante, sans susciter d’excitation sexuelle. Les animaux et les plantes sont nues, cela n’a rien de sexuel. La frontière entre le « décent » et l' »indécent » (ce qui est sexuel ou non), dépend justement de la quantité de vêtements que l’on est habitué-e à voir sur son prochain.